由来と歴史

江戸時代から続く

歴史

相模の大凧の歴史は、江戸時代の天保年間(1830~1843年)頃からと言われ、本格的に大凧になったのは明治時代中期頃からと言われています。

当初は個人的に子どもの誕生を祝って揚げられていたものが、次第に地域的な広がりを持つようになり、豊作祈願や若者の意思や希望の表示、さらには国家的な思いを題字に込めて揚げられるようになったようです。

昭和に入り、新磯青年団が主催して、ほぼ毎年、新戸、上磯部、下磯部、勝坂の4地区で一斉に揚げられてきました。

昭和44年(1969年)からは、相模原市の4大観光行事の一つに選定され、この4地区が毎年交代で主催となって揚げる形がとられました。

この結果、それぞれの地区は4年に一度だけ大凧を揚げることになり、技術の保持、継承が危惧されるようになりました。

そこで、平成3年からは毎年4地区で一斉に揚げるようになり、4地区に大凧保存会が発足しました。

さらに平成6年には4地区の大凧保存会の上位組織・連絡組織として「相模の大凧文化保存会」が発足、相模の大凧文化保存会の主催で第1回「相模の大凧まつり」を開催しました。

この年から新戸大凧保存会は8間凧を揚げるようになりました。

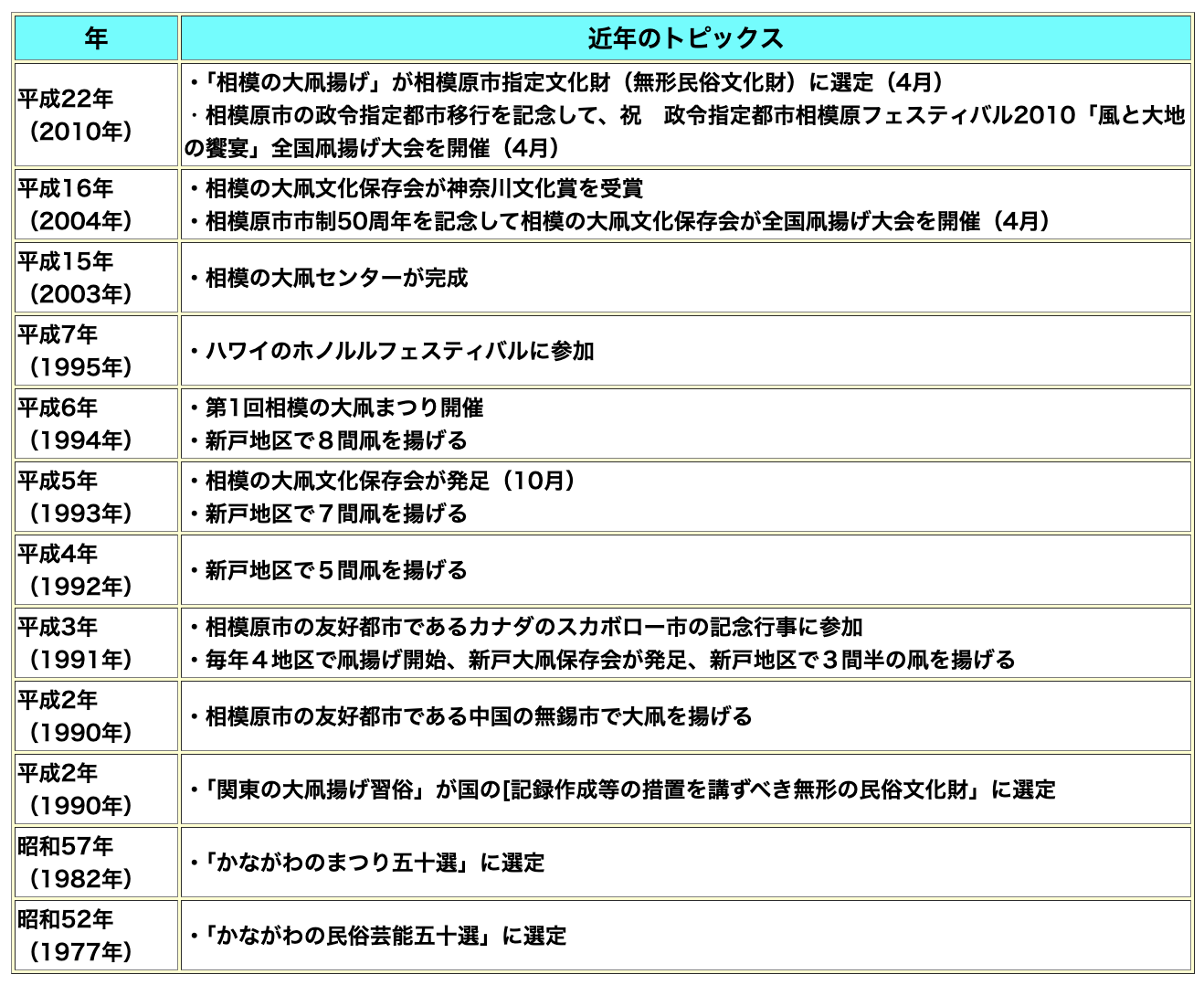

近年の相模の大凧の主トピックスを以下にまとめます。